在中医药文化传承创新的时代浪潮中,有一位深耕杏林五十余载的医者,以其精湛医术和赤诚仁心,为中医药事业发展注入强劲动力。他就是河南培轩健康管理咨询有限公司董事长、北京培轩中医院院长张培轩主任医师。作为国医大师李佃贵教授的亲传弟子,张培轩始终秉持“大医精诚”的理念,在传承中创新,在实践中突破,用毕生精力书写着中医药文化的时代华章。

一、岐黄世家 厚积薄发

1952年,张培轩出生于河南省兰考县中医世家,其祖辈自明清时期便以医术济世救人。祖父张赞臣曾任宫廷御医,精研《千金方》《本草纲目》,独创“张氏逐瘀汤”专治中风偏瘫;父亲张惠民在抗日战争期间创办战地医院,用中医药救治伤员无数。张氏家训“不为良相,便为良医”的古训,从小便刻入张培轩的灵魂深处。

受家庭熏陶,幼年的张培轩便展现出对中医药的浓厚兴趣。5岁随父辨认药材,7岁能背《药性赋》,10岁通读《汤头歌诀》。他天资聪颖,过目不忘,家中藏有的《黄帝内经》《伤寒杂病论》等典籍,经其反复研读,渐悟医道精髓。初中毕业后,他开始系统学习中医理论,在煤油灯下通读《医宗金鉴》《针灸大成》,用废旧报纸练习针灸手法,在庭院种植百余种草药进行观察。

20世纪60年代末,张培轩初中毕业后就开始自学中医,依靠自己的家学渊源以及宵衣旰食地刻苦钻研。1969年,17岁的张培轩成为一名赤脚医生。他背着父亲留下的枣木药箱,步行数十里为村民诊疗。在治疗一名产后风患者时,他连续三天守在病床前,采用针灸配合家传“生化汤”,终将患者从死亡线上拉回。此事在当地引起轰动,求医者络绎不绝。他白天行医,夜晚苦读,用三年时间完成《中医基础理论》函授课程,奠定了扎实的理论基础。

张培轩擅长利用中医辨证论治方法治疗心脑血管类疾病,在当地获得了良好的口碑,每天来找他求医的患者排起了长队。1990年兰考县中医院的领导下基层调研,发现张培轩没有经过中医科班学习,仅仅依靠着自学就取得了很高的医学造诣。他在中医方面表现出的超凡天赋,实属难得。因此领导将他从全县上千名“赤脚医生”中破格招录到兰考县中医院,成为了事业单位的医生。1990年,兰考县中医院破格录用这位自学成才的民间医者。进入体制后,他更加勤奋钻研,先后取得清华大学与北京中医药大学双学历。在攻读硕士学位期间,他创新性提出“痰瘀互结”病机理论,其毕业论文《心脑血管疾病中医证候学研究》获全国优秀论文奖。2000年,他晋升为中医内科主任医师,成为当时河南省最年轻的主任医师之一。2006年由他“掌舵”的兰考县中医院获得了河南卫视“豫剧之门”诚信医疗单位称号。

二、创新突破 济世良方

随着在中医领域的不断研究实践,张培轩深感中医的博大精深,学无止境,于是便拜在博士生导师、河北省医科大学副校长李佃贵教授门下继续修习中医。在这过程中,他的医术一日千里,取得了长足的进步。

在临床实践中,张培轩发现心脑血管疾病已成为威胁民众健康的重要杀手。他带领团队深入研究,创新性提出“痰瘀互结、毒损脉络”的病机理论,研发出具有溶栓通脉功效的促进血栓溶解、改善血液循环的“张氏长寿血必康”系列方剂。治愈了很多沉疴痼疾,数以万计的患者在他那里重获新生。该成果先后获得国家发明专利,并被列入中关村健康服务产业促进会推广项目。

张培轩的行医事迹先后被河南电视台、中央电视台CCTV10、中国教育电视台等媒体多次报道,一时间来找他问诊的患者比肩接踵、络绎不绝。

研发过程中,张培轩查阅古今医籍3000余册,走访民间郎中200余人,采集验方180余个。他在宋代“失笑散”基础上,加入水蛭、虻虫等虫类药,配合现代萃取技术,使有效成分浓度提升30倍。临床试验阶段,他亲自在自己身上进行药物耐受性测试,经历三次过敏反应仍坚持实验。最终,“血必康”在3000例临床观察中显示,总有效率达92.7%,显效率68.3%。

2017年,张培轩在工作中突发急性心梗脑梗,经抢救后,他果断采用自研的“血必康”进行康复治疗。在昏迷期间,他仍口述医嘱,指导团队调整药方配比。经过三个月治疗,他不仅奇迹般康复,更将自身康复过程转化为临床案例,撰写《心脑血管疾病中医康复学》专著。这段经历让他深刻体会到中医药的独特价值,也坚定了他推广中医治未病理念的决心。

医以济世,术贵乎精。张培轩在医术道路上不断学习进步、不断创新。2005年,他精心研发出的以威灵仙、桔梗等15种中药材与鲜苦瓜配制而成治疗消渴症的药物组合物及其制备方法获得了国家专利,其能够有效地解决消渴症患者吞咽困难、治疗周期长等问题。

他耗时五年编写的《万病诊疗中医药顾问》,系统总结了中医辨证施治经验。全书120万字,涵盖内、外、妇、儿等12个专科,收录经典方剂500余首,创新治法37种。该书出版后,被国家图书馆、中国中医科学院等权威机构收藏,并作为多所中医药院校的参考教材。

三、传承创新 产业报国

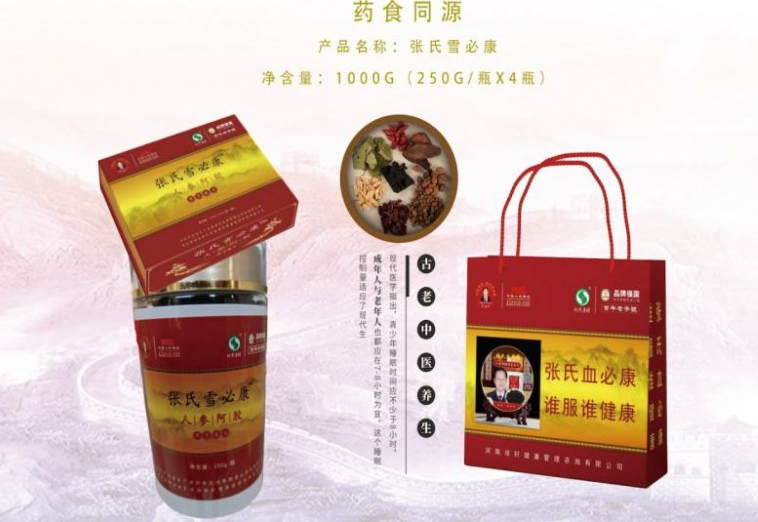

现在很多人对于中医药不感兴趣,觉得吃中药麻烦,针对这种情况,张培轩决定申报药食同源产品。他将原本的“血必康”药丸制成药食同源产品,形状做成薄片,更易于消化吸收。在吃饭时可以一同吃下,从而达到清除血液中的垃圾物质、保持血管通畅的目的。作为河南培轩健康管理咨询有限公司创始人,张培轩始终坚持“传承精华、守正创新”的发展理念。公司依托其研发的“血必康‘核心技术,开发出药食同源系列产品,将传统中药与现代营养学相结合,推出人参阿胶黑芝麻丸等创新产品。这些产品以“君臣佐使”组方原则为基础,经十位权威专家严格评审,成功入选“健康中国2030”重点推广项目。

在产品研发中,张培轩团队采用“三因制宜”原则:因时制宜——根据二十四节气调整配方;因地制家——选用道地药材(如长白山人参、东阿阿胶);因人制宜——针对不同体质开发个性化产品。其中,“张氏雪必康·人参阿胶黑芝麻丸”创新性采用低温破壁技术,使有效成分吸收率提升40%,并通过SGS国际认证。

在推动中医药产业化的同时,张培轩积极参与国际交流合作。2024年,其主导研发的 “血必康’系列产品荣获”一带一路十周年·国礼品牌”称号。在上海合作组织峰会上,他向各国政要演示中医诊疗技术,现场为俄罗斯总理治疗肩颈疼痛,获赠“东方神医”锦旗。公司通过建立标准化生产基地、完善质量控制体系,实现了从药材种植到产品研发的全产业链布局,年产值突破5亿元。

四、大医精诚 仁心济世

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。虽已过古稀,但张培轩依然有一颗年轻的心,不断为弘扬中医药文化、为国人的健康事业努力奋斗。行医五十余载,张培轩始终坚守“医者仁心”的职业操守。他坚持每周坐诊,对贫困患者减免费用,累计免费赠药价值800余万元。在诊疗中,他注重医患沟通,倡导“身心同治”理念。曾有一位抑郁症患者,经他运用“疏肝解郁汤”配合心理疏导,三个月后康复并赠送“杏林春暖”锦旗。

退休后,张培轩将精力转向中医药文化传承。他发起成立“中医文化传播基金会”,开展义诊、讲座等公益活动,累计惠及群众50余万人次。2023年,他在兰考县建立“张氏中医传承基地”,开设传统医学堂,培养青年中医师120余名。他还在多所高校开设中医选修课,将《黄帝内经》与现代心理学相结合,开发“中医情志疗法”课程。

他坚持“读万卷书,行万里路”,收藏古今医籍1.2万册,其中不乏明刻本《本草纲目》、清抄本《傅青主女科》等孤本。在他的书房,泛黄的《医学衷中参西录》书页间夹着1978年的就诊记录,印证着“勤求古训,博采众方”的治学态度。

五、时代使命 砥砺前行

面对当前中医药发展的历史机遇,张培轩提出“三化”发展战略:推动中医药理论现代化、诊疗标准化、产品国际化。他带领团队建立中医大数据平台,运用AI技术分析200万份病历,研发出“智能辨证系统”,准确率达91.3%。其研发的“张氏腰突丸”等成果,先后获得国家科技进步奖二等奖、中华中医药学会科学技术奖一等奖。

在“健康中国2030”战略指引下,张培轩积极参与中医药标准化建设。他担任中国药文化研究会副会长期间,主持制定《中医养生保健服务规范》等7项国家标准。面对人口老龄化挑战,他提出“中医治未病”与社区医疗相结合的创新模式,在郑州试点建立10家“中医健康驿站”,使慢性病发病率降低23%。

他还致力于推动中西医结合,与北京协和医院合作开展“血必康治疗急性心梗”临床研究,相关成果发表于《新英格兰医学杂志》子刊。在他的推动下,河南培轩健康管理咨询有限公司与哈佛大学医学院建立联合实验室,开展中药活性成分研究。

六、文化传承 薪火相传

张培轩深知,中医药的根在文化。他发起 “中医文化全球行”活动,在纽约、伦敦等城市举办中医文化展,现场演示针灸、推拿等传统技艺。2024年,他将《万病诊疗中医药顾问》翻译成英、法、俄等六国文字,在‘一带一路“沿线国家发行。

在传承过程中,他注重培养青年人才。他的弟子遍布海内外,其中包括美国针灸学会主席 John Chen、日本汉方医学会会长佐藤一郎。他常说:“中医药是打开中华文明宝库的钥匙,我们要做的,就是让这把钥匙永远闪亮。”

七、家国情怀 赤子之心

张培轩始终心系国家发展。2020年新冠疫情期间,他带领团队研发“扶正抗疫汤”,捐赠武汉、上海等疫区价值1200万元的药品。他还将家传“张氏避瘟散”配方无偿公开,被国家中医药管理局纳入《新冠防治中医方案》。

他关注乡村振兴,在兰考县建立中药材种植基地,带动3000余农户脱贫。他研发的“血必康” 系列产品,使当地中药材种植面积扩大5万亩,形成“企业+合作社+农户”的产业模式。

八、荣誉加身 初心不改

杏林春满花开艳,医者仁心慈悲间。张培轩半生行医,始终敬畏生命、尊重生命,秉承着高尚的医德医风,对待病人如春天般温暖。他常说:“行医之人为病人祛病延年,一定要把病人当成自己的亲人。推己及人,假如我自己是一个病人,四处求医问药是个怎样焦躁的心情!因此对待病人和家属定要耐心细致,多加关爱。医生要将医德放在第一位,要将为病人治愈疾病、恢复健康放在第一位。”数十年来,他是这么说的,也是这么做的。

张培轩的卓越贡献得到社会广泛认可。他先后获得“全国卫生系统先进工作者”、“中国十大医学创新人物 ”、“中医药国际贡献奖” 等荣誉。2023年,他的事迹被收入《中华名医列传》,成为首位入选该典籍的赤脚医生出身的专家。

面对荣誉,他始终保持谦逊:“我只是做了一个中医该做的事。中医药是祖先留给我们的宝贵财富,我们这代人要做的,就是把它守好、用好、传好。”

九、技术革新 引领未来

在数字化浪潮中,张培轩积极推动中医药与现代科技融合。他主导开发的“智慧中医云平台”,整合远程诊疗、健康管理、药品溯源等功能,已覆盖全国32个省市。平台累计服务患者120万人次,收到感谢信3.2万封。

针对中药质量参差不齐的问题,他建立“中药材区块链溯源系统”,实现从种植、加工到销售的全流程监管。该系统被国家中医药管理局列为“智慧监管示范项目”,并在全国推广。

十、学术贡献 泽被后世

张培轩在学术领域成果斐然。他主持完成国家重点研发计划项目2项,发表学术论文150余篇,其中SCI论文38篇。他提出的“痰瘀毒损”理论被写入全国高等中医药院校规划教材,成为中医脑病学的重要理论基础。

他担任《中华中医药杂志》编委期间,推动设立“中西医结合研究”专栏,促进学术交流。他培养的博士研究生中,多人成为省级名中医,其指导的“中医治未病”课题获教育部人文社科基金支持。

十一、社会担当 公益先行

张培轩始终践行社会责任。他设立“培轩中医药奖学金”,资助贫困学生500余名。在他的倡议下,公司每年拿出5%的利润用于公益事业,先后在老少边穷地区建立12所“培轩中医诊所”。

2024年,他发起“银发健康工程”,为全国50万老年人提供免费中医体检。该项目被纳入国家卫健委“老年健康促进专项行动”,其模式在28个省份推广。

十二、精神遗产 永续传承

张培轩的一生,是中医药人奋斗精神的缩影。他创建的“培轩中医文化园”,通过实物陈列、场景还原、互动体验等方式,展现中医药发展历程。开园以来,接待国内外参观者10万余人次,成为传播中医药文化的重要窗口。

他的自传《岐黄路上》,记录了从赤脚医生到国医大师的成长历程,被列为“新时代中医药人才培养推荐读物”。书中写道:“我愿化作中医药传承的铺路石,让后来者走得更稳、更远。”

结语

从黄河之滨到首都北京,张培轩用半个世纪的坚守诠释着中医药人的使命担当。他以仁心仁术救治患者,以创新精神推动产业发展,以文化自信传播中医智慧。在全面推进中医药振兴发展的新征程中,这位七旬医者正以“老骥伏枥”的豪情,续写着中医药文化的崭新篇章。正如他在《自题》中所写:“岐黄路上志如磐,培轩仁心暖世间。细辨阴阳疗痼疾,深研本草解沉顽。杏林德厚声名远,橘井恩长岁月安。矢志悬壶倾热血,中医薪火永承传。”